天安门广场上,女兵方阵步伐铿锵、目光如炬;历史长卷中,抗战女兵的身影书写着勇气与奉献的传奇。

2025年9月3日,民兵方队作为唯一一支全女兵方队登场参阅,队员平均年龄26岁,平均身高172厘米,95.4%具有大专以上学历,还有部分“妈妈队员”。

她们主动报名,放下了工作、学业,甚至推迟婚期,全身心投入训练。这是女性力量的集中展示,更是对抗战时期巾帼英雄的深切致敬。

一、精神传承,从抗战到阅兵的女性力量

2025年的九三阅兵中,民兵方队作为唯一一支全女兵方队登场。这支方队人员来自15个省份,覆盖了抗战时期党领导的主要抗日根据地,包括铁道游击队、平原游击队等战功赫赫的民兵队伍,以及地道战、地雷战发源地的典型组织。

训练场上,女民兵们面对极端环境。地表温度经常超过50摄氏度,车上脚踏铁板高达63摄氏度。她们从队列零基础的老百姓,成长为军事素质过硬的战士。

每天5小时以上站立训练,每周4个5公里越野强化体能。为了练平衡,她们头顶瓶子,脚掌踩台阶,脚后跟悬空。有的队员脚上磨了泡,隐瞒病情,甚至剪开马靴缓解疼痛坚持训练。

1984年,国庆35周年阅兵式上,首次出现了女兵方队通过天安门广场。

当时的她们条件艰苦,3分钟的阅兵,女兵一共集训了8个月。为了练好军姿,她们在衣领上别大头针,在腿上绑沙袋练踢腿、在腰间架上T字架。

二、历史的选择,从家庭走向战场的女性

抗战前夕,中国女性大多被困在“相夫教子”的传统角色中。然而,1931年九一八事变爆发后,中华民族陷入深重灾难,女性开始从承受国破家亡的伤痛中逐渐觉醒,奋起抵抗侵略。

毛主席在中国女子大学开学典礼上曾指出:“假如中国没有占半数的妇女的觉醒,中国抗战是不会胜利的。”

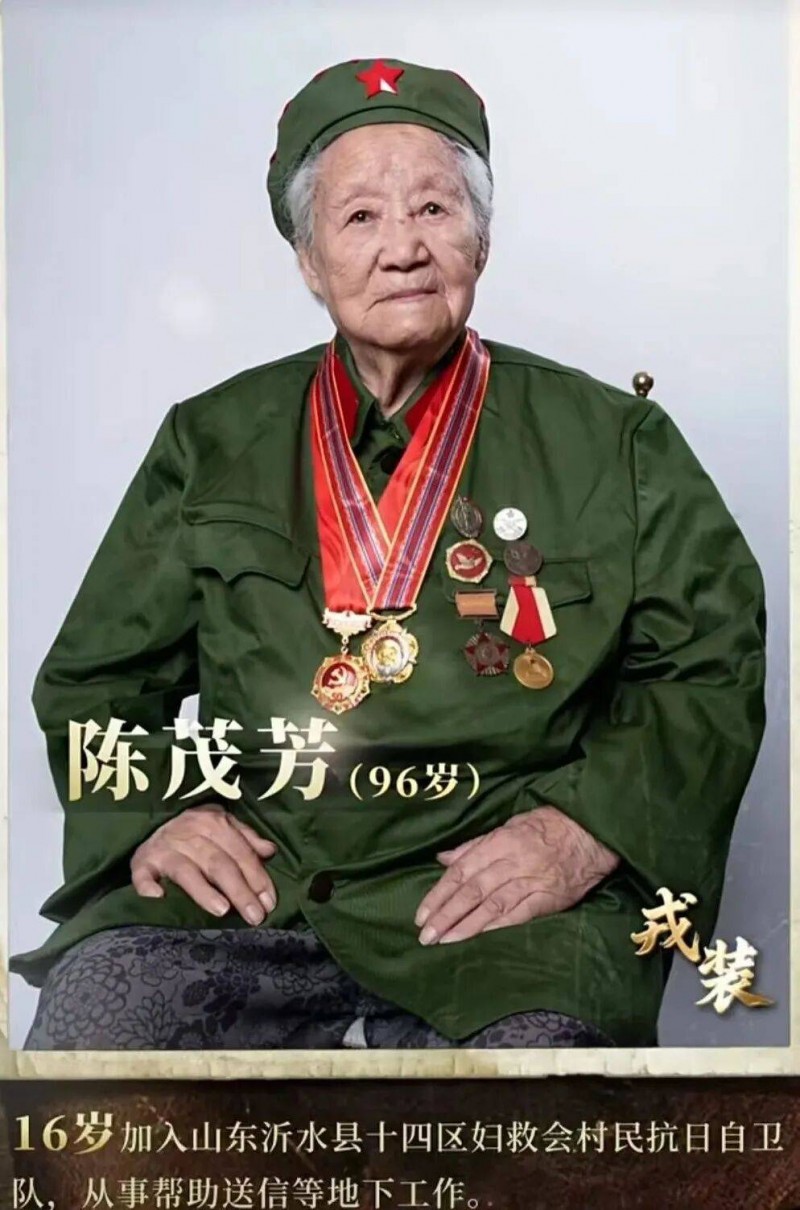

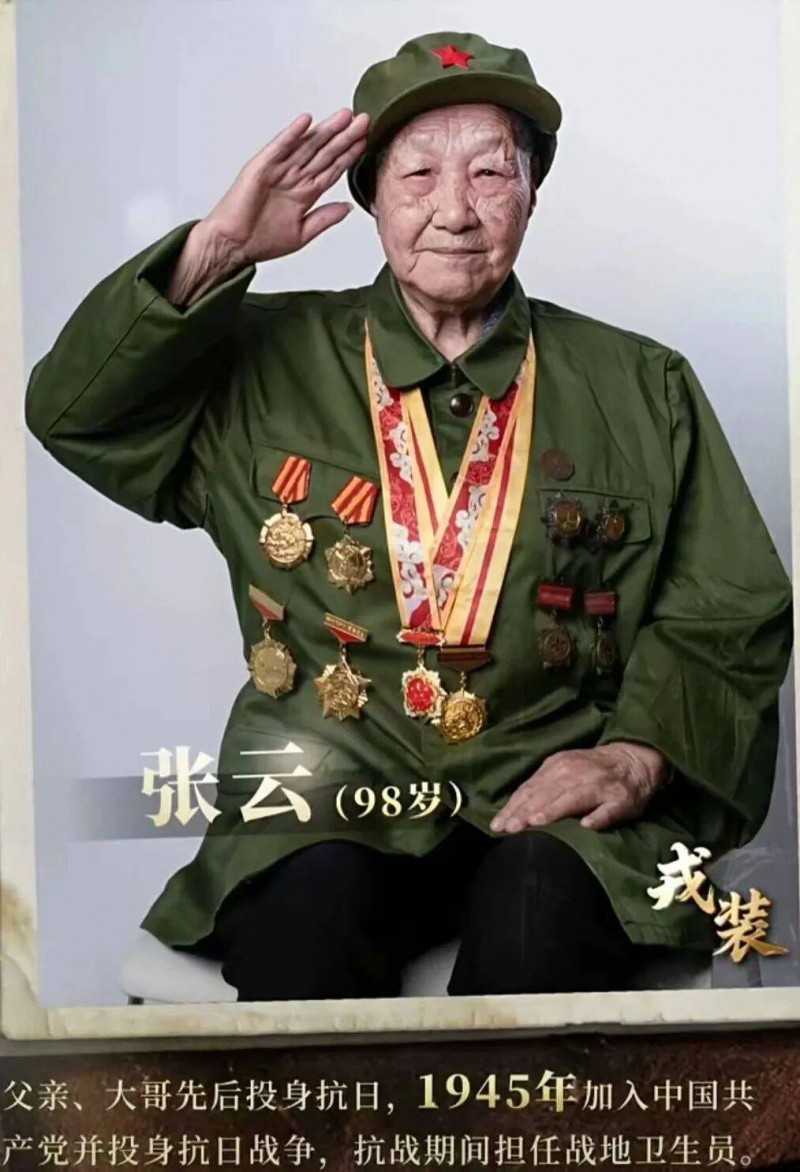

巾帼不让须眉。在抗日战争的艰难岁月里,面对敌人的残酷侵略与战火连绵,女性同胞们展露了非凡的勇气与坚定的意志,积极投身到抗战的伟大事业中。1935年12月,上海妇女界救国联合会成立,这是中国共产党领导的妇女抗日统一战线。

女同胞们用柔弱的身躯抵挡残酷的腥风血雨,站在争取国家民族解放的前沿。众多女性实现了从“家庭角色”向“革命战士”的身份突破。

三、永恒的精神,照亮未来的道路

抗战时期的女性担当证明,个人价值与时代需求紧密相连。女性在救亡图存中找到自身定位,在奉献中赢得尊重。

新时代女性无论在科研、教育还是服务行业,只要以“给予者”的姿态主动作为,就能在服务社会的过程中实现自我价值。这是抗战女性留给当代最珍贵的精神财富。

总书记2023年10月30日在同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话时强调:“以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业,需要全体人民团结奋斗,妇女的作用不可替代。”

四、女子精神,光耀中华

从抗战到阅兵,中国女性用勇气和智慧书写了不朽的篇章。她们的身影活跃在战火纷飞的前线,也闪耀在和平年代的阅兵场上。她们的故事,是一部浓缩的中国女性成长史诗,是民族精神不可或缺的组成部分。

当女民兵方阵那抹鲜艳的中国红再次掠过天安门,我们看到的不仅是一支队伍,更是一种精神的传承,一种力量的延续。这种力量和精神,将继续激励新时代中国女性在各行各业绽放芳华,为实现中华民族的伟大复兴贡献智慧与力量。

女子精神,光耀中华!

图片来源:央视网、央视新闻、中新网援引法新社